当指尖再次触碰到 Nikon D200 冰冷的金属外壳,那熟悉的棱角轮廓瞬间将我拽回千禧年初的摄影黄金时代。这台诞生于 2006 年的数码单反,不仅是尼康转型期的里程碑,更承载着无数摄影师对光影最初的执着与热爱。

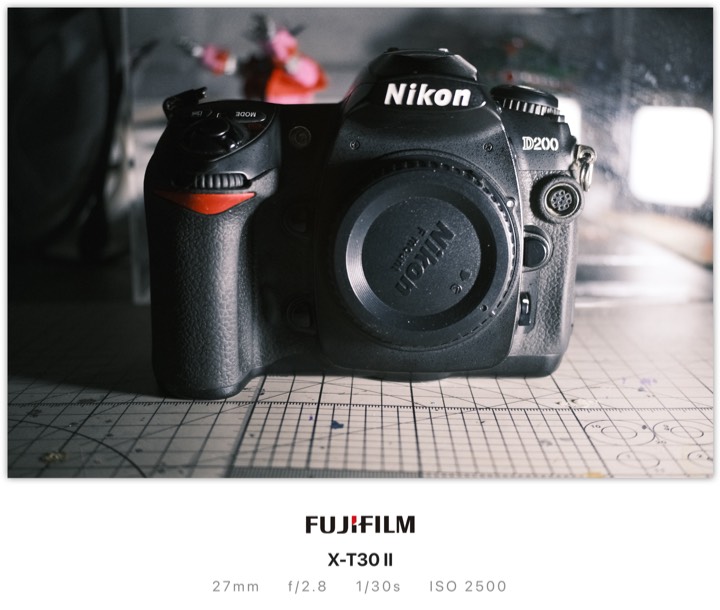

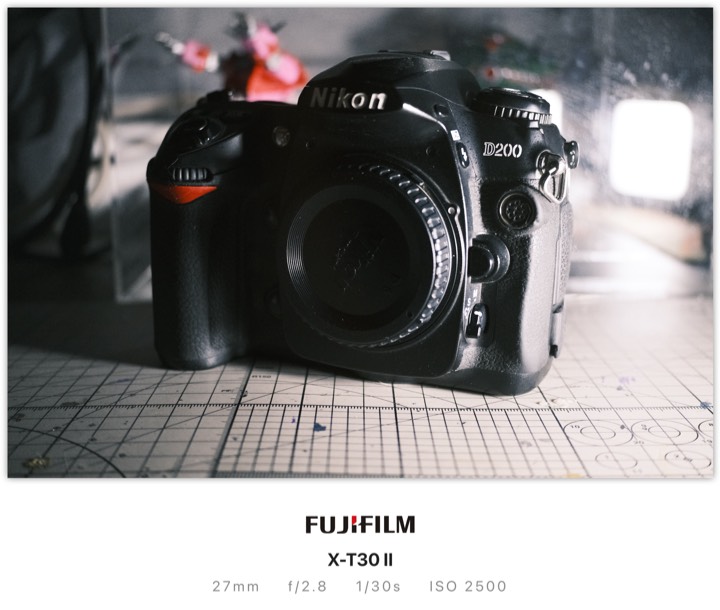

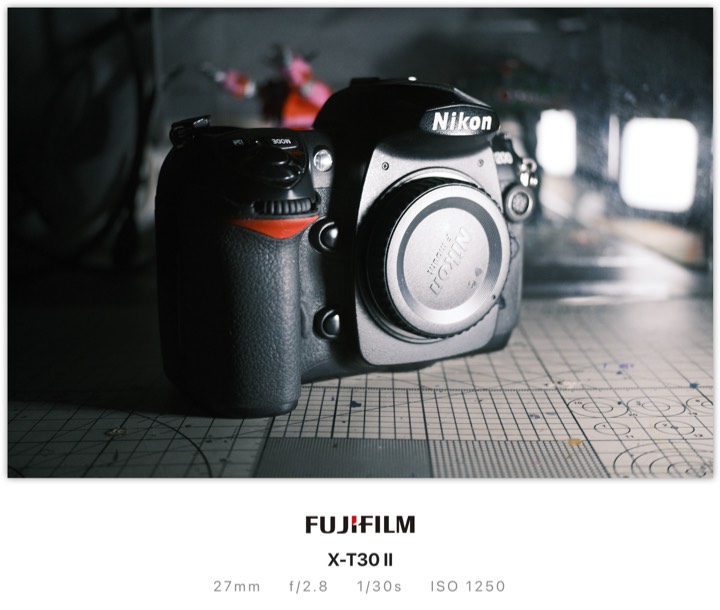

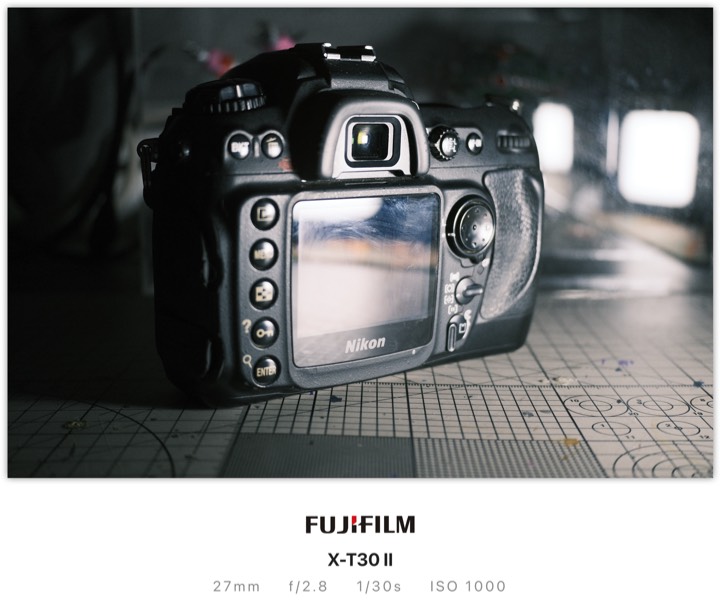

机身表面纵横交错的划痕,是时光留下的勋章。镁合金骨架历经二十年岁月打磨,依然保持着坚如磐石的质感。防滑蒙皮虽已泛黄,却依旧贴合掌心,快门键那略带阻尼的清脆反馈,仿佛能听见当年暗房里此起彼伏的拍摄声浪。翻开那块可翻转的 2.5 英寸 LCD 屏幕,看着像素点略显粗糙的菜单界面,突然意识到,这台没有触摸屏、没有 Wi-Fi、甚至连拍速度只有 5 张 / 秒的 “老古董”,竟藏着数字摄影最纯粹的创作密码。

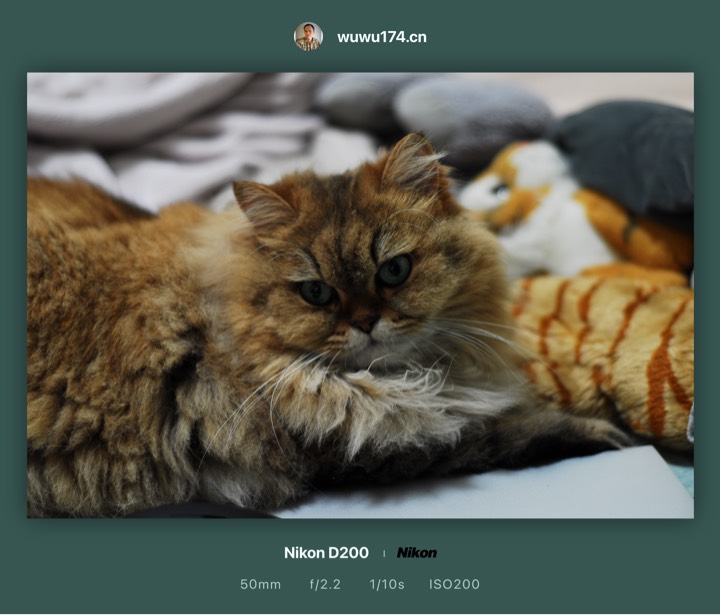

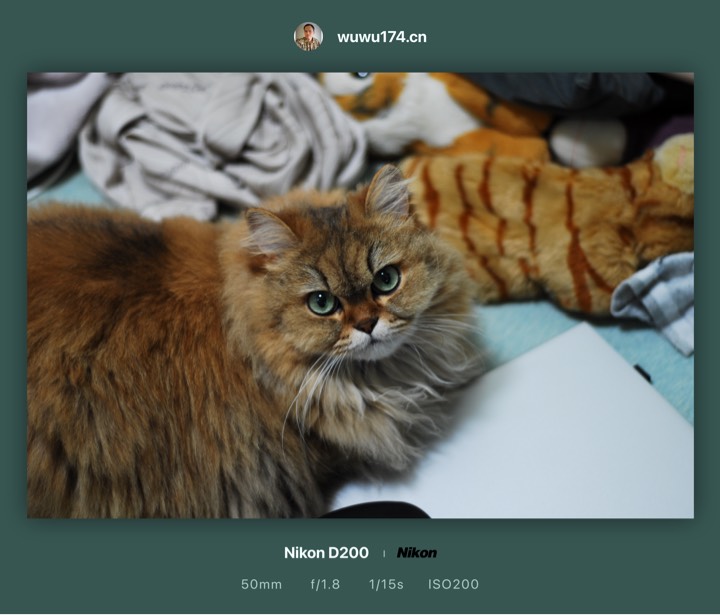

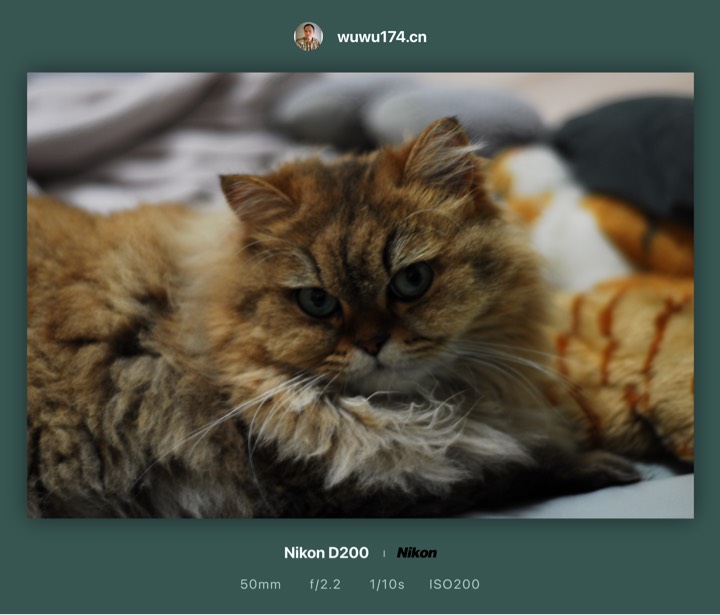

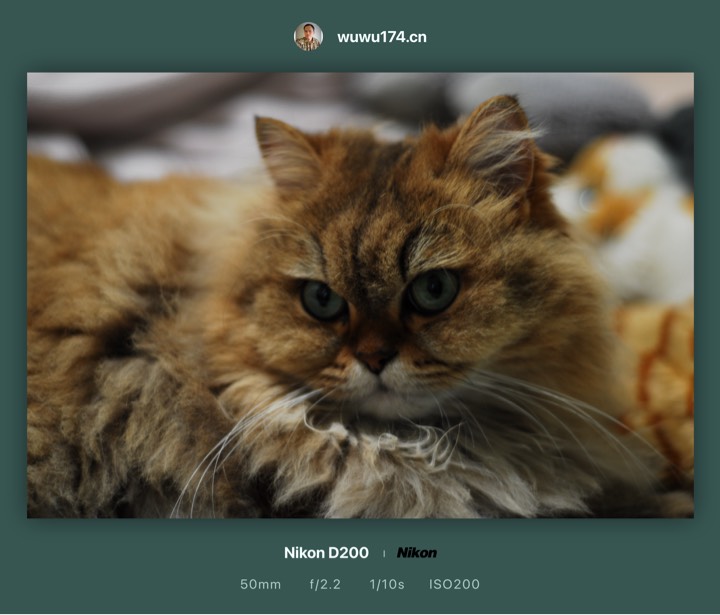

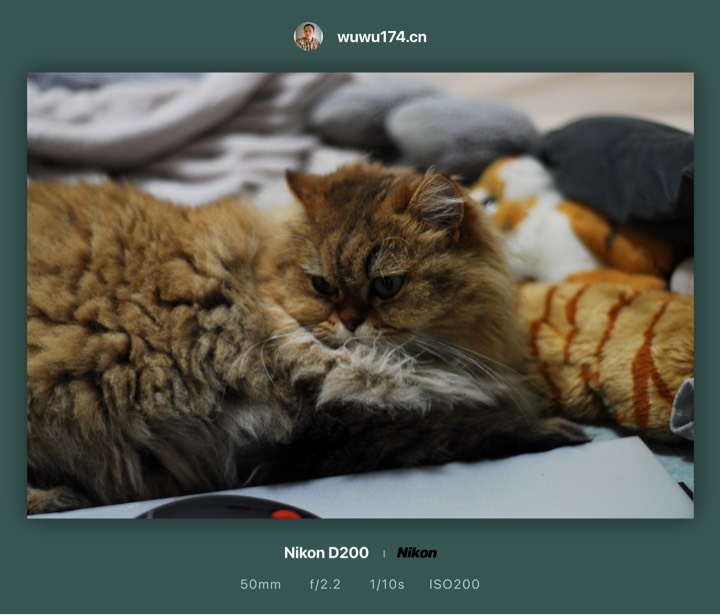

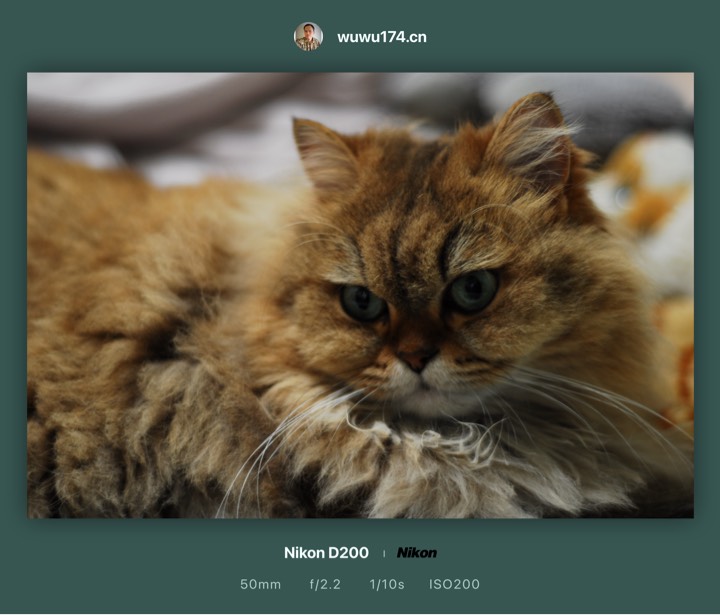

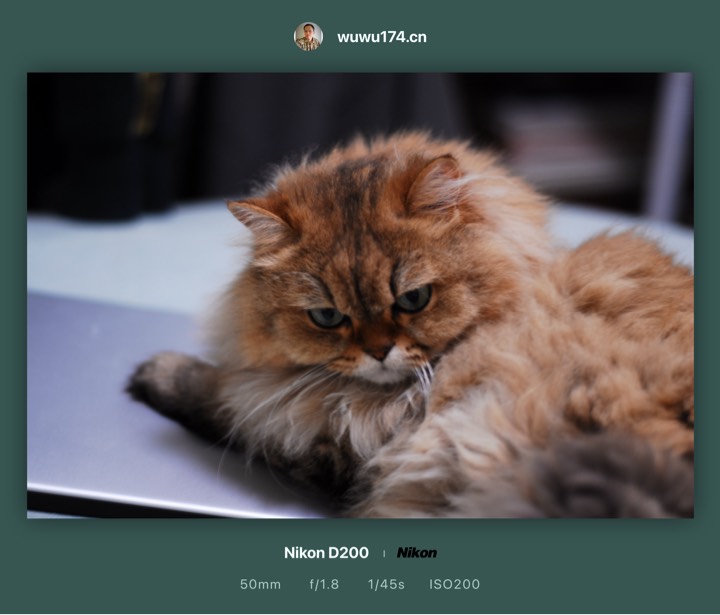

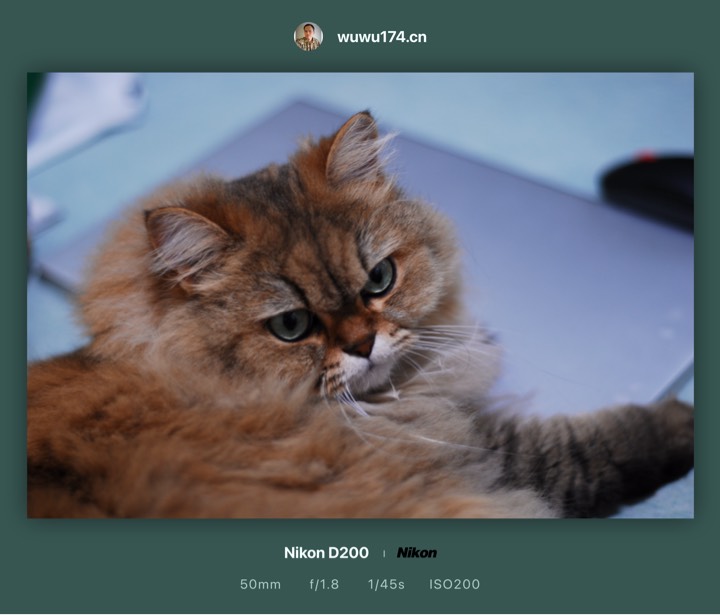

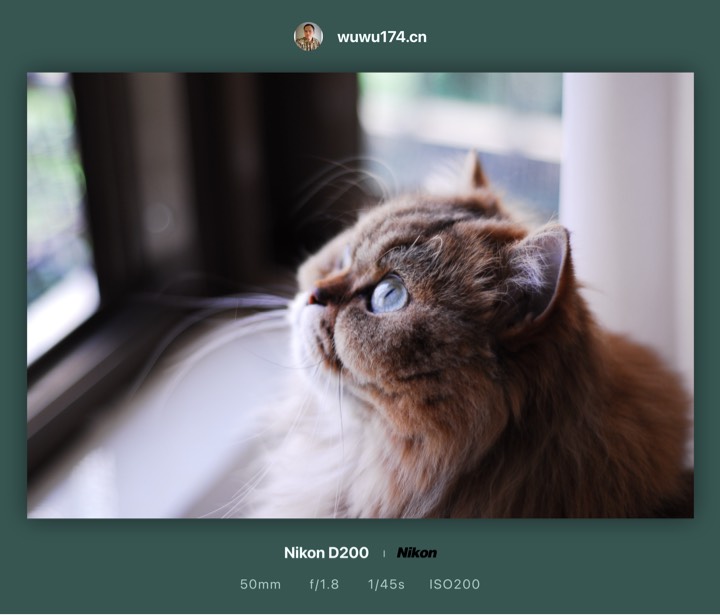

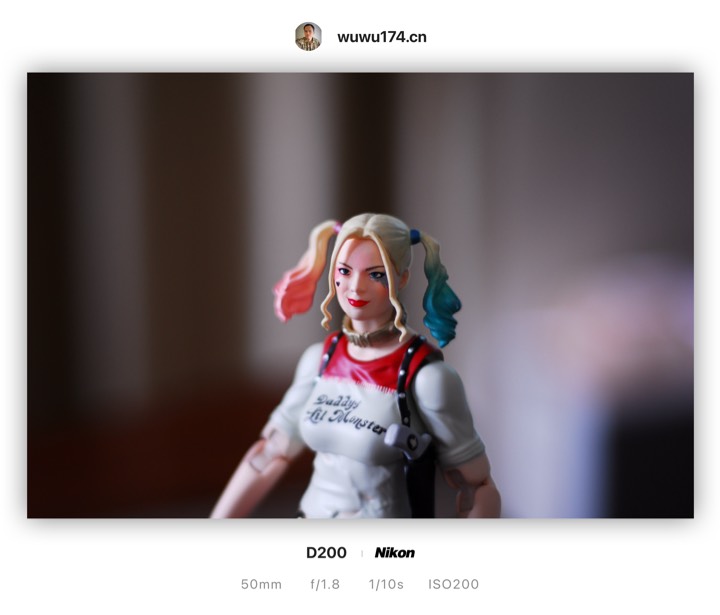

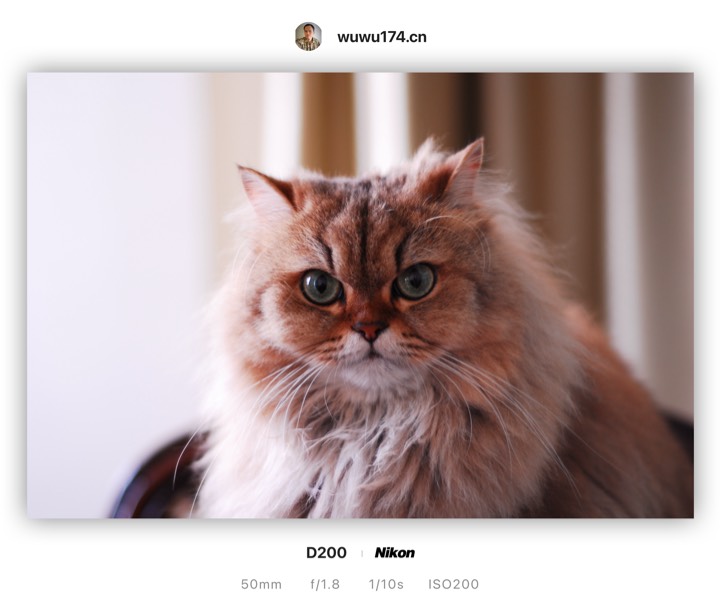

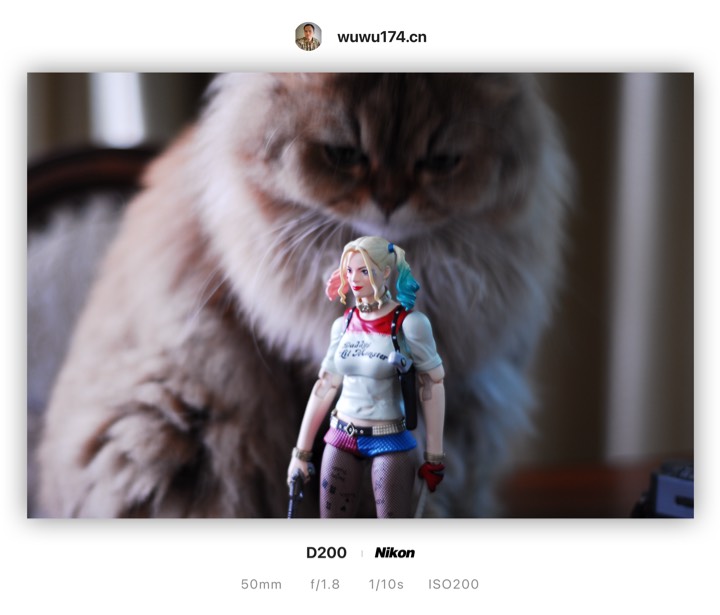

按下电源键的瞬间,取景器里亮起的橙色指示灯恍若穿越时空的信号。1020 万像素 CCD 传感器在如今动辄上亿像素的时代显得微不足道,却能输出独属于那个年代的色彩美学。在初春的植物园里,镜头对准含苞待放的玉兰,D200 的 3D 色彩矩阵测光 II 系统精准捕捉到花瓣半透明的质感,从雪白到淡粉的渐变过渡细腻如丝绸,暗部的枝叶纹理清晰可辨,高饱和度的色彩却丝毫没有溢出,这种既浓烈又真实的画面风格,正是 CCD 传感器赋予照片的胶片韵味。

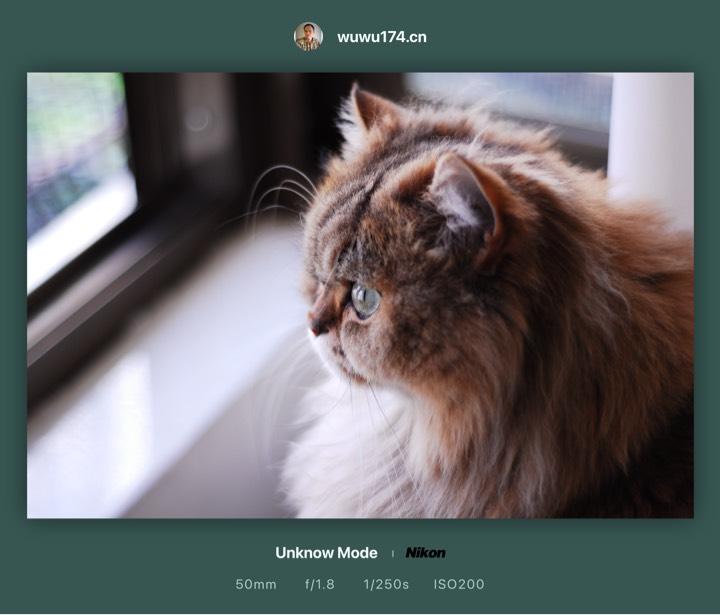

21 点自动对焦系统在动态捕捉时的表现,至今仍令人赞叹。记忆中那个热闹的校园运动会,选手们在跑道上飞驰而过,D200 如同训练有素的猎手,快速锁定目标,即使在人群交错的复杂环境中,也能精准咬住运动员的身影。看着取景器里不断刷新的画面,那种通过机械传动完成对焦的过程,远比如今的电子对焦更让人充满掌控感。虽然连拍速度比不上现代机型,但每一张照片都凝聚着摄影师对瞬间的预判与等待,这种创作的仪式感,是快餐式拍摄无法比拟的。

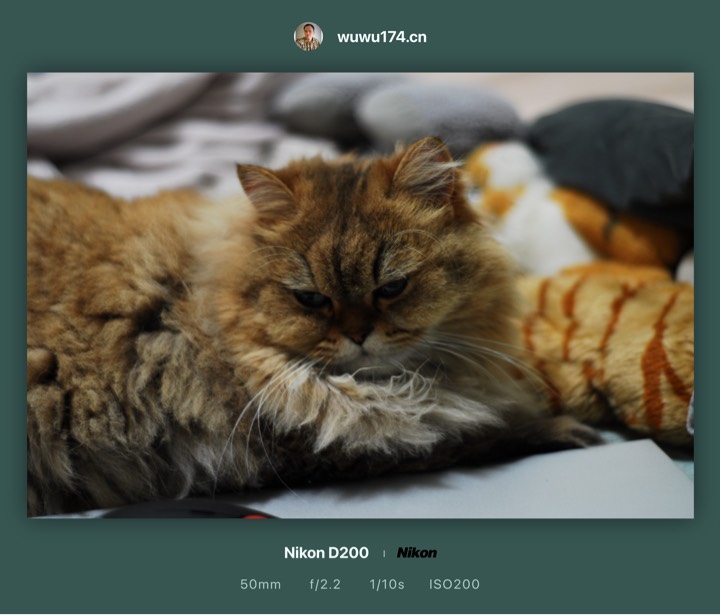

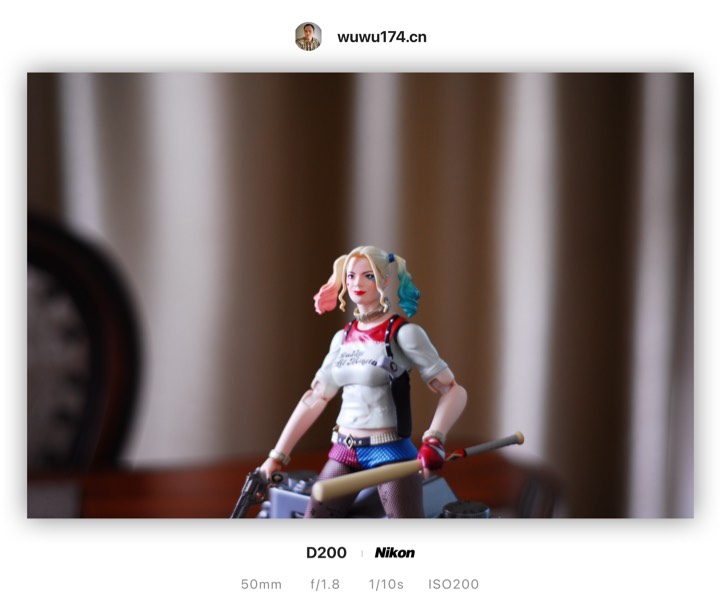

最让人怀念的,是 D200 在高感光度下独特的噪点美学。某个加班后的深夜,漫步在霓虹闪烁的街头,将 ISO 调高至 1600,镜头对准街边的小面馆。暖黄的灯光透过氤氲的热气洒在食客的脸上,画面中适度的颗粒感非但没有破坏氛围,反而增添了几分复古胶片的质感,仿佛每一个噪点都在诉说着城市夜晚的故事。这种 “缺陷美” 在如今追求极致纯净的数码影像中已难觅踪迹,却成了那个时代最鲜明的烙印。

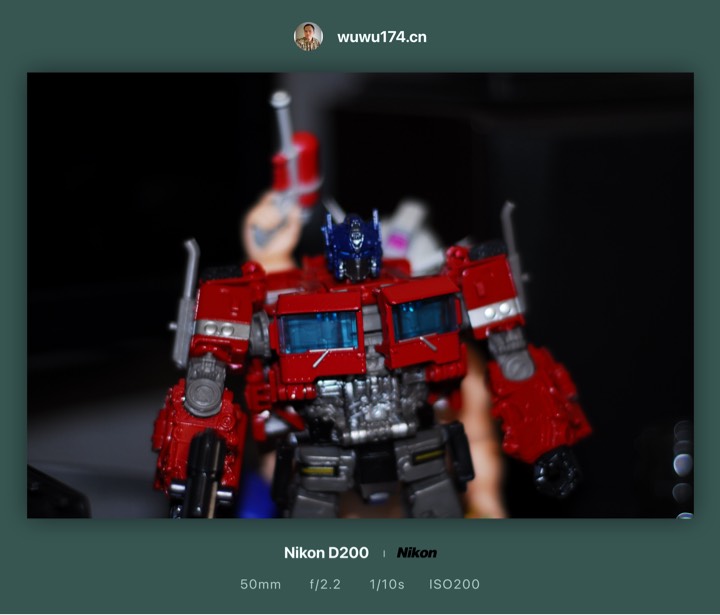

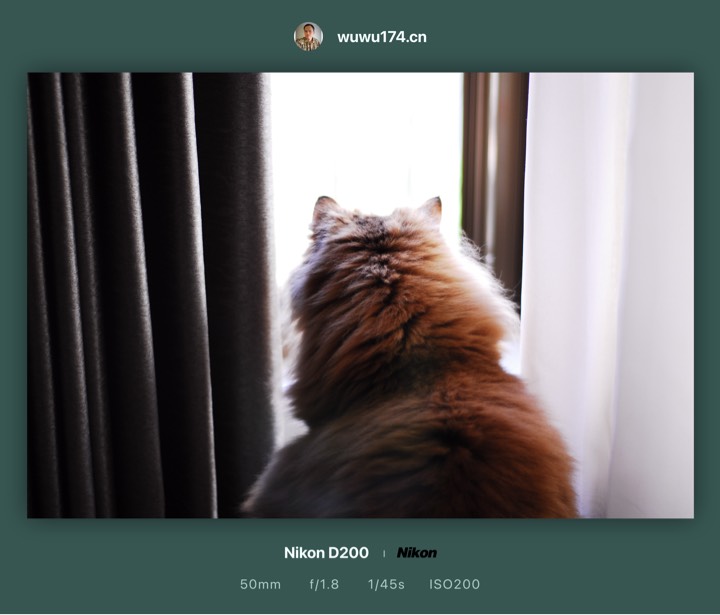

透过 Nikon D200 的取景器,看到的不仅是眼前的景物,更是二十年前摄影世界的缩影。那时没有 AI 修图、没有实时预览,摄影师需要凭借经验调整参数,用胶卷时代传承下来的技法去捕捉光影。每一次按下快门,都是与相机的深度对话;每一张成片,都是时间与技艺的结晶。在摄影技术日新月异的今天,再次拿起这台老相机,就像翻开一本泛黄的相册,那些被数字化浪潮冲淡的创作热情,在熟悉的操作中重新被点燃。

Nikon D200 不仅是一台相机,更是连接过去与现在的时光机。它用斑驳的机身和独特的影像语言,提醒着我们:摄影的本质,从来不是参数的堆砌,而是对世界的观察与热爱。当指尖再次按下快门,熟悉的机械声中,我仿佛又回到了那个充满探索与惊喜的年代,在光影的世界里,继续追寻着最初的梦想。